地元出身の歌舞伎役者 中村梅乃の「かぶきを楽しもう」

流山市、しかもこの東部地区出身の歌舞伎役者さんがいることをご存知ですか?

いわゆる梨園出身ではなく、一般家庭に生まれ、国立劇場の歌舞伎俳優養成研修制度を経て、

歌舞伎役者として歌舞伎座などの舞台にたっている中村梅乃さん。

この夏、念願の講演会が開かれました。

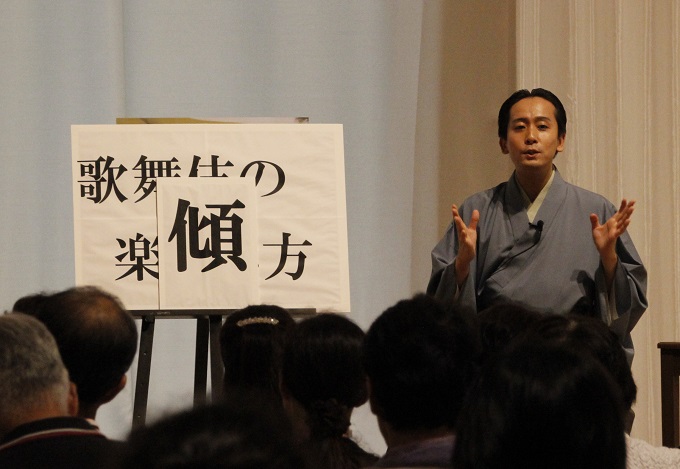

講演会の幕開けは、梅乃さんからの「口上(こうじょう)」。

「口上」とは、歌舞伎独特の言い回しで、ご挨拶をすることです。

『 ― 隅から隅までずずずいっと、乞い願いあげ奉りまするぅ ― 』

「よっ!待ってましたっ!」と、思わず声を掛けたくなる雰囲気でした。

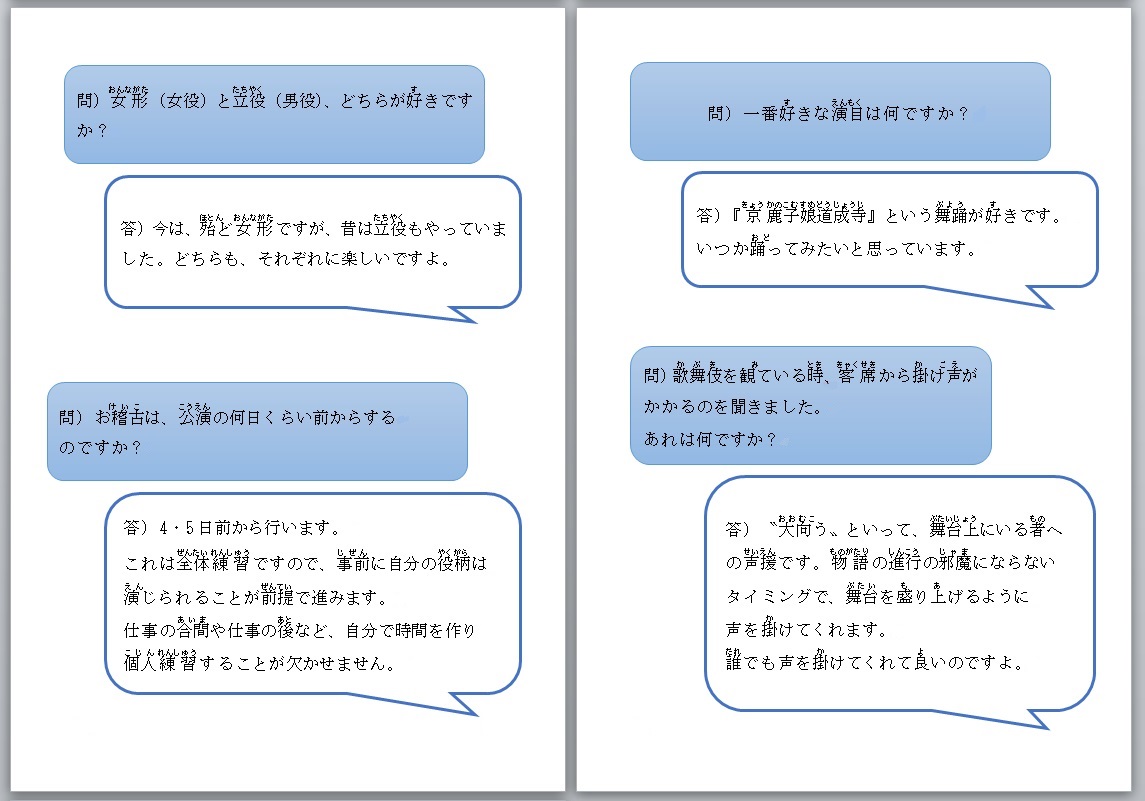

今回の講演会は、対談形式で行いました。

前半のトークのテーマは「中村梅乃について」。

・梅乃さんが歌舞伎に興味を持ったきっかけは?

・一般家庭の出身者が、歌舞伎役者になるには?

・歌舞伎俳優研修生時代の様子

・歌舞伎役者としての、仕事内容

など、梅乃さんの経験してきたことを、ユーモアを交えてお話ししてくださいました。

会場にいるお客様に、「歌舞伎を観たことがある人~?」と聞くと、手を上げるお客様が

思いのほか多かったです。梅乃さんも、予想外の多さだったそうです。

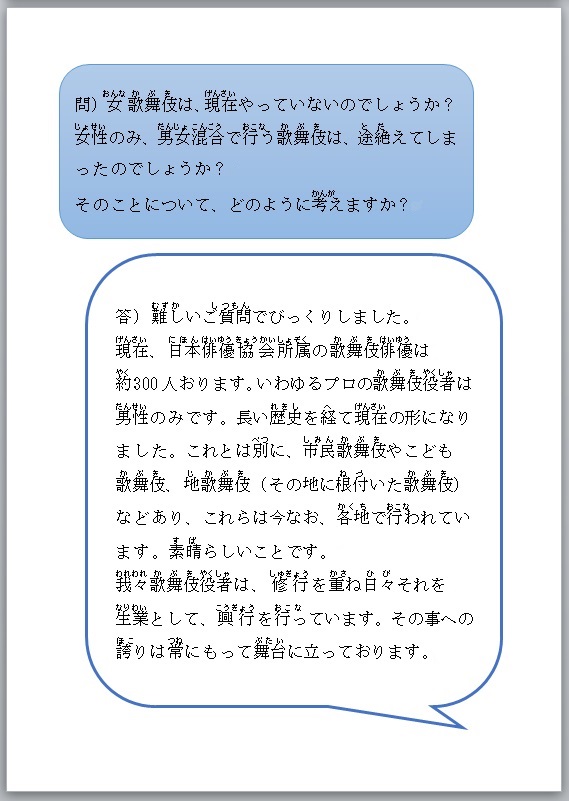

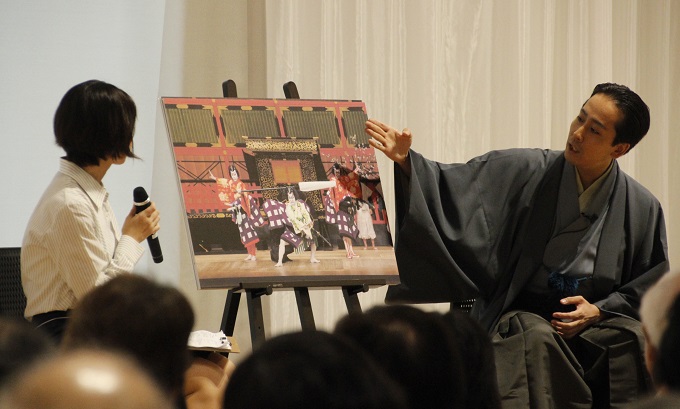

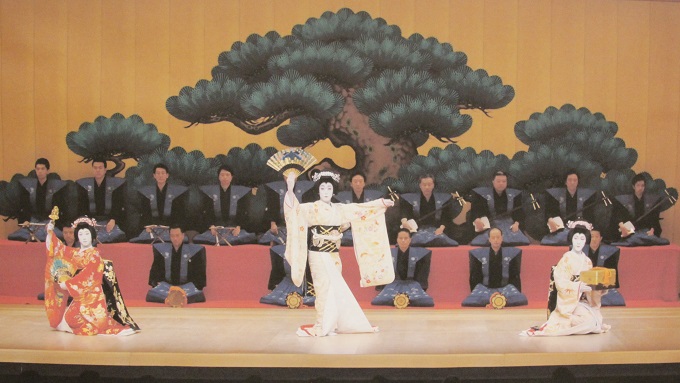

パネルを使って、舞台の様子を説明していただきました。

江戸時代の人からみての、時代劇=「時代物」

当時の、ホームドラマや恋愛ドラマ=「世話物」

そして、「舞踊」

ひとくちに、‘歌舞伎’といっても、その作品の形態は色々あることがわかりました。

そして、後半のトークテーマは「歌舞伎の楽しみ方」。

‘歌舞伎’の漢字は、当て字なんだそうです。

本来は‘傾く’、これが派生して‘傾き者’、そして、傾き者の格好をした者が、

傾き踊りをしたところから、‘歌舞伎’が生まれたのだそうです。

歌舞伎とは、「歌」(音楽)と「舞」(舞踊)と「伎」(演技)から構成されたものなのです。

歌舞伎独特のお化粧、「隈取」(くまどり)についても説明していただけました。

お化粧の仕方によって、‘若さ溢れる正義の味方’ ‘極悪非道の冷血漢’ ‘意地悪な下っ端’ というように、きちんと意味があるそうです。

今回使用した、パネルは講演会終了後に会場に飾りました。

この中に、梅乃さんが演じている役があるそうですが、わかりましたか?

正解は、このパネル。真ん中のきれいな方が梅乃さんです。

役柄を演じ分けるテクニックもご披露いただきました。

男性 |

女性 |

武士 |

町人 |

若い女性 |

お姫様 |

年配の人 |

男性が歩く様子、女性が歩く様子。

同じ男性でも、武士だったら、町人だったらでも立ち姿が変わってきます。

同じ女性でも、若い女性だったら、お姫様だったら、老婆だったらと、表現の仕方が様々にありました。ちょっとしぐさを変えるだけで、性別や年齢が変わって見えるというのは、とても面白かったです。

最後に、お客様が心待ちにしていた、舞踊をご披露いただきました。

今回の舞踊は『流星(りゅうせい)』。

雷の夫婦と、その子供、そして老婆の計4人を踊り分ける見応え十分の踊りでした。

本来はお面を使用して演じ分けますが、当日は、梅乃さんの表情の変化と動きのみで

表現してくださいました。

コミカルで、初心者でもとても見やすい舞踊でした。

あっというまに時間が過ぎてしまい、講演会も無事に終了となりました。

お客様がお帰りの際には、梅乃さんよりプレゼントの配布が行われました。

梅乃さんが現在のお名前を名乗るようになった時に、師匠の中村梅玉さんが

デザインをしてくださった一筆箋を、お客様にお配りしてくださいました。

興奮した様子で握手をしながら、喜びのお声を梅乃さんに掛けているお客様が大変多くいて、我々スタッフも感無量でした。

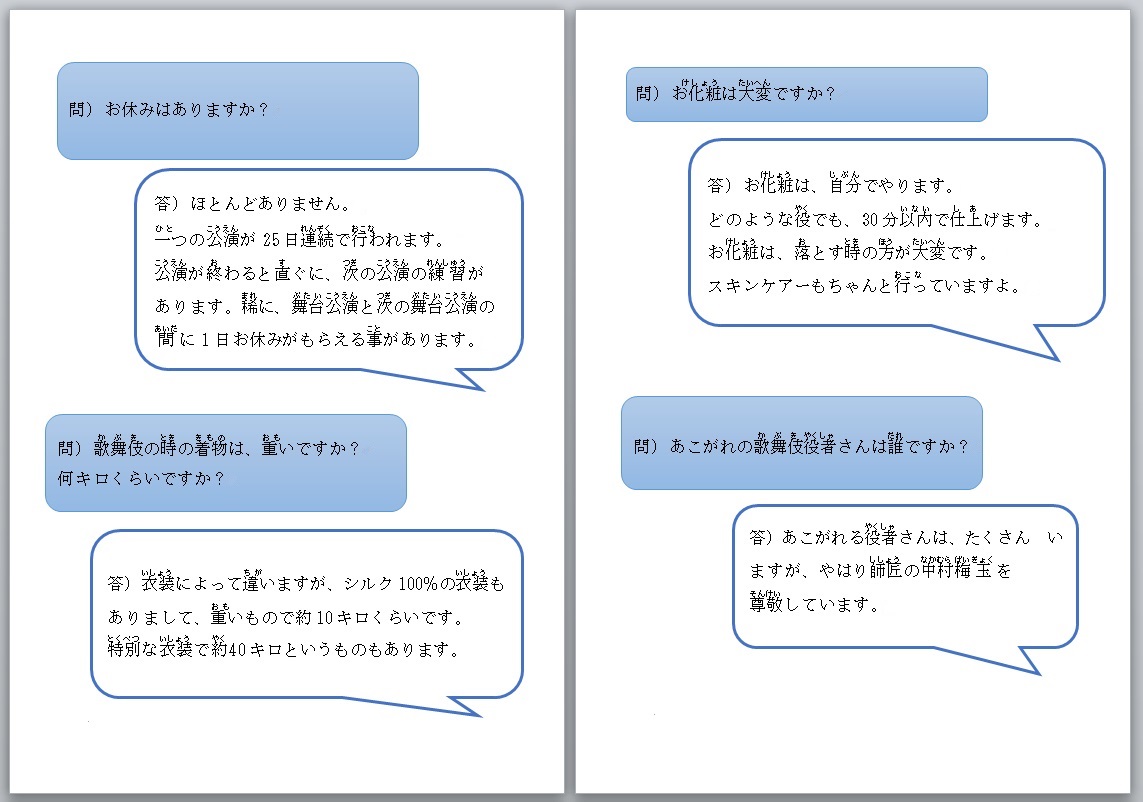

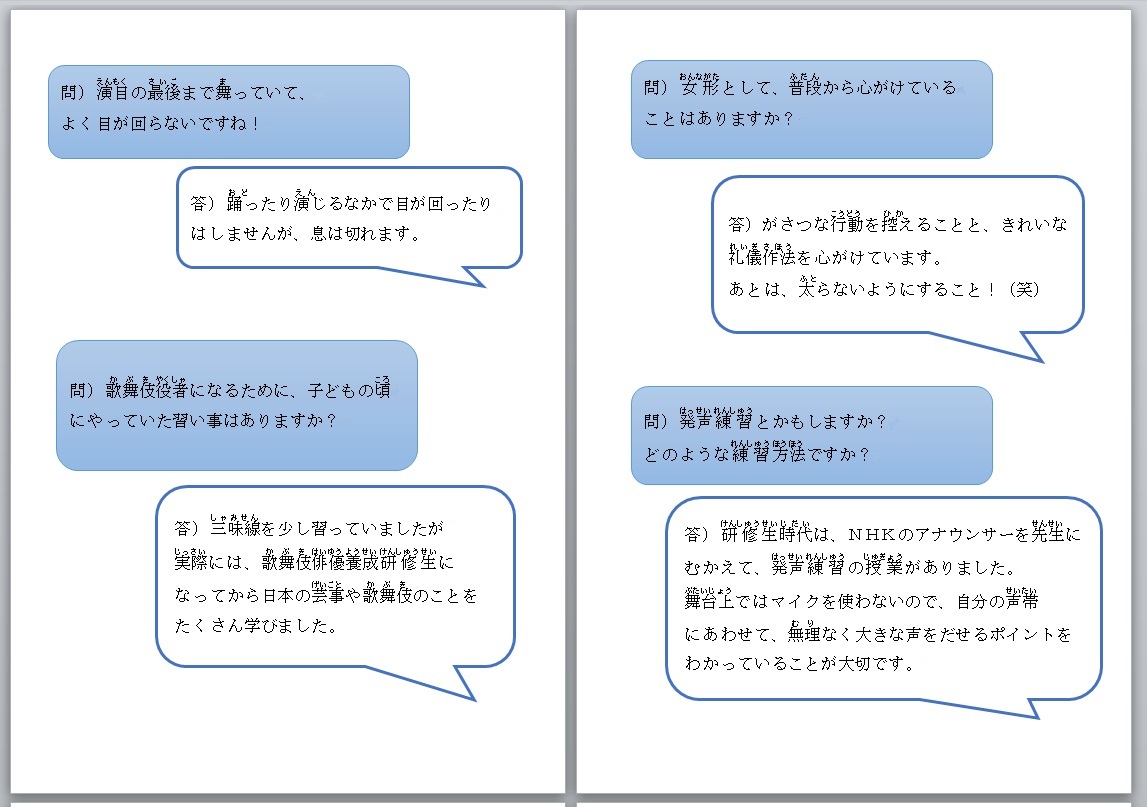

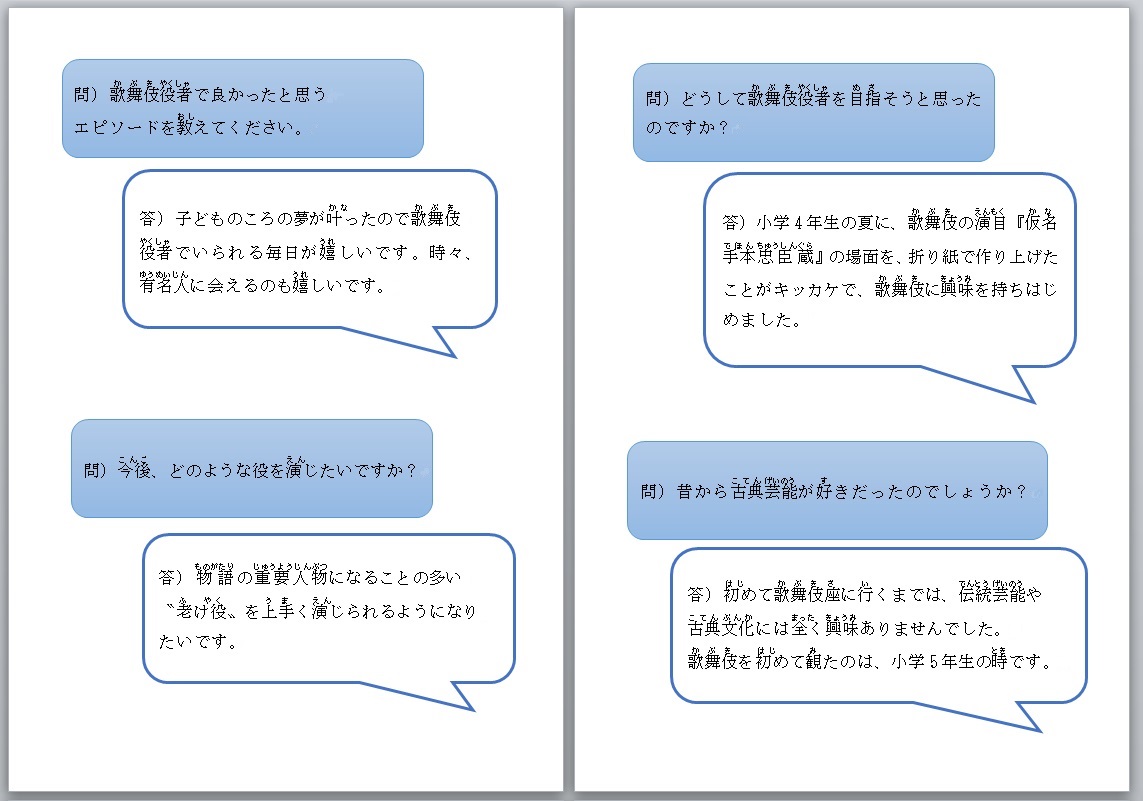

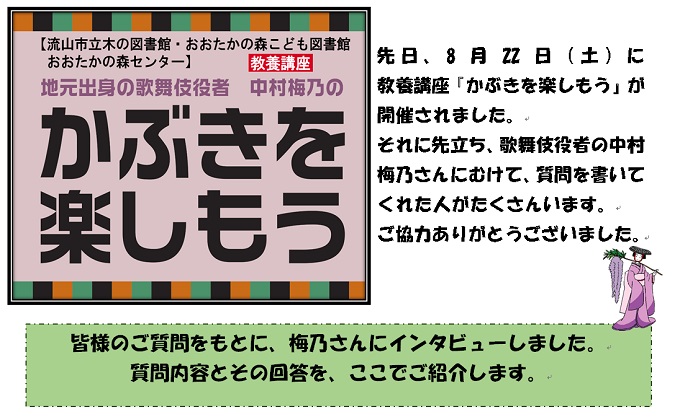

中村梅乃さんへの質問&回答集

※下の画像をクリックすると、拡大表示されます。